Bagi penulis

pemula, yang baru coba serius dan konsisten menulis, terbitnya tulisan walau

melalui sebuah antologi merupakah sebuah barokah yang luar biasa. Dan tentunya sangat

menggembirakan! Setidaknya itulah perasaan yang saya alami dengan terbitnya

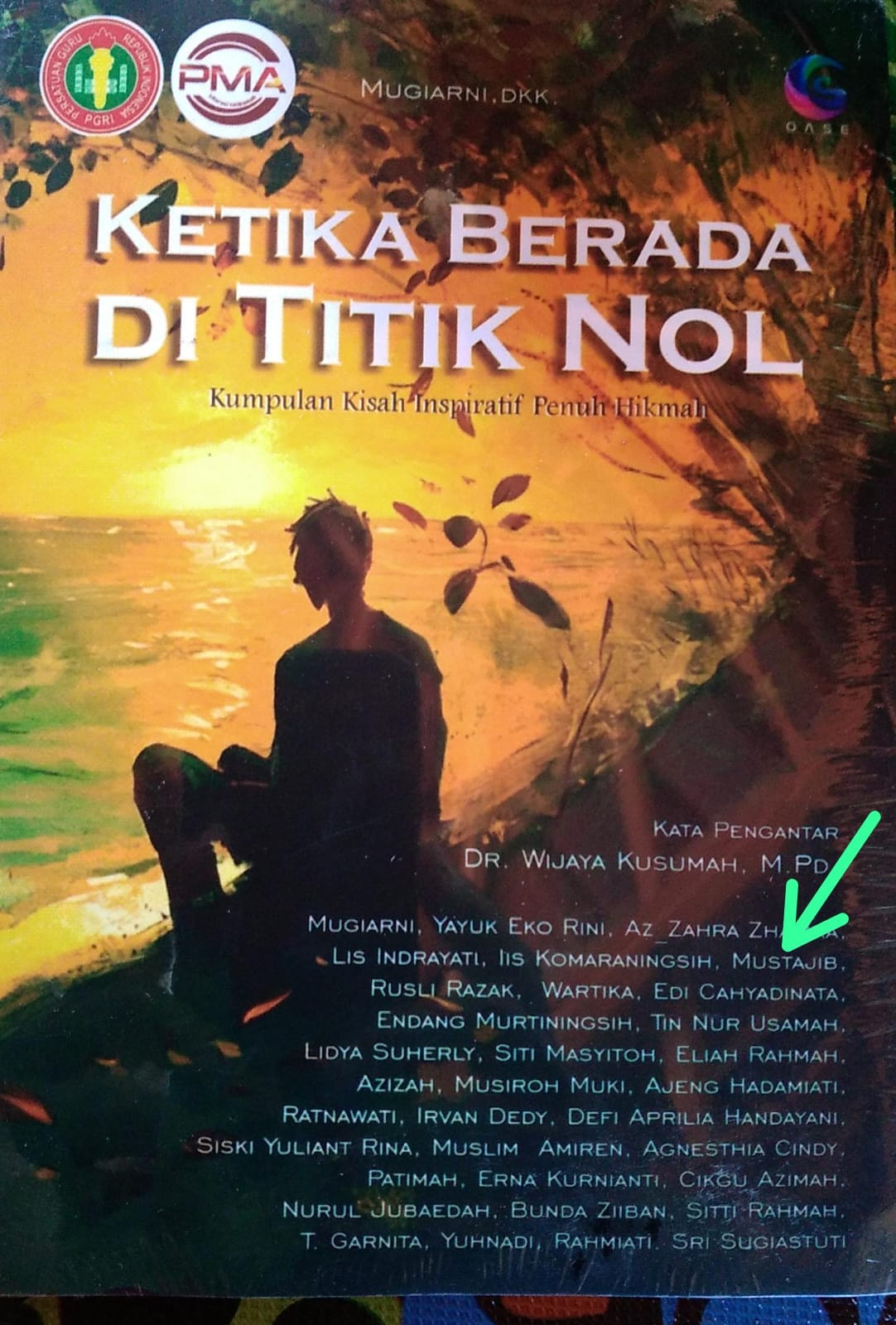

antologi Ketika Berada di Titik Nol : Kumpulan Kisah Inspiratif Penuh Hikmat

yang digagas (dieditori) oleh Bunda Kanjeng alias Bunda Sri Sugiastiastuti (www.srisugiastutipln.com) yang

telah menulis sejumlah buku ajar, novel, puisi, catatan perjalanan serta menerbitkan

belasan buku tunggal (solo) dan puluhan buku antologi.

Antologi yang

diterbitkan oleh Penerbit OASE Pustaka, Cetakan I Agustus 2024, dan di-backup sepenuhnya oleh PGRI dan

PMA itu menghadirkan 33 tulisan. Salah satu tulisan tersebut adalah hasil

goresan pena saya sendiri, dengan judul “Jangan Sombong : Sepenggal Kisah Nyata”.

Dalam tulisan ini saya coba memotret salah satu prilaku sosial yang saya anggap

sebagai sebuah cerminan kesombongan, sebuah prilaku yang sangat dibenci agama

apapun.

Untuk

menghindari kesan subyektif yang (mungkin) berlapis-lapis dari pihak pembaca

maka saya memilih untuk tidak menceritakan ulang. Melainkan, saya

mempersilahkan pembaca untuk membaca langsung sebelum mengonfirmasi apakah

benar itu suatu wujud kesombongan atau cerminan subyektifitas saya yang

berlebihan dengan menilai perbuatan tersesebut sebagai sebuah kesombongan. Berikut

tulisan lengkapnya (setelah judul “Jangan Sombong, Sepenggal Kisah Nyata”).

“Jangan pernah meremehkan

seseorang, terutama anak kecil yang sudah bisa berpikir akademis, hanya karena

alasan ekonomi dan apalagi iri hati serta sombong”

Itulah pesan yang bisa saya sampaikan berdasarkan

pengalaman nyata (wallahu) setelah di masa berstatus sebagai siswa

sekolah menengah atas (SMA) diremehkan oleh seseorang yang sudah berstatus

sebagai ibu. Rangkaian kejadiannya secara kronologis, dapat saya sampaikan

sebagai berikut.

Saya seorang anak udik, terlahir dan besar di dasan

Jempong, Bali Buwuh, Desa Darek, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok

Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dulu, dasan (dusun) Jempong

merupakan bagian dari kampung Bali Buwuh. Setelah pemekaran kampung beberapa

tahun lalu, keduanya berpisah, masing-masing berdiri secara otonom sebagai

Kampung Dasan Jempong dan Kampung Bali Buwuh. Pun demikian dengan kecamatan,

dulu Desa Darek merupakan bagian dari Kecamatan Praya Barat. Kini, Desa Darek

menjadi Ibukota Kecamatan Praya Barat Daya.

Saya terlahir dari keluarga berekonomi tandus, bahkan

boleh dikatakan minus. Sebagai gambaran, saat berstatus siswa sekolah dasar

(SD) di SDN 3 Darek, saya punya dua stel pakaian seragam. Yang beli sendiri

adalah seragam pramuka yang karena sudah lama terpakai yoke kanannya sampai

terlepas dari kancingnya. Yoke dibiarkan terus berkibar. Sementara yang satu

stel lainnya pemberian dari seorang nenek kenalan keluarga saya. Sepatu hanya

sepasang. Itu pun dibelikan saat (kalau tidak salah) kelas empat atau lima dengan

ukurang yang jauh lebih besar dari ukuran kaki (foot) dengan harapan

bisa terpakai sampai kelas enam, bahkan sampai sekolah lanjutan tingkat pertama

(SLTP, sekarang SMP).

Kegaringan

ekonomi, tidak hanya tercermin melalui kondisi di atas. Ketika masuk SMP,

dua-tiga hari setelah masuk SMP, status sebagai siswa nyaris terputus karena

tidak mampu membeli kain seragam putih-biru yang disediakan sekolah. Untung ada

yayasan yatim piatu yang mengulurkan bantuan. Berbekal surat pernyataan sebagai

seorang anak piatu dari pimpinan yayasan, saya akhirnya diperbolehkan membeli

segaram di luar sesuai kemampuan. Kain seragam yang terbeli tidak

sekualitas dengan baju yang ditawarkan di sekolah. Warnanya pun berda dengan

seragam resmi. Selain itu, selama menjadi siswa SMP, saya dibebaskan dari

pembiayaan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Saya hanyak bayar iuran

OSIS sebesar 50 rupiah, itupun kalau ada.

Alhamdulillah, Allah Sang Pengasih dan Penyayang di satu

sisi memberi ujian dengan kegersangan ekonomi. Namun di sisi lain, kemampuan

kognitif, otak atau akademis saya – menurut penilaian diri saya sendiri –

sangat “basah” alias cukup cair. Terbukti,

di catatan laporan hasil penilaian (rapor) saya, posisi saya ulang alik di ranking

1 s.d 3. Sejujurnya, masih menurut penilaian sendiri, saya bisa terus bertahan

di posisi pertama. Namun seringkali saya rasakan ada unsur-unsur primodial

(semisal status sosial kawula – darah biru) sebagai basis pelaksanaan ulangan, sehingga

saya tidak selalu di posisi teratas. Itu saya ketahui karena kenaifan atau

kepolosan sang pesaing-pesaing yang mengaku kadang-kadang diberikan bocoran

soal-soal yang akan dikeluarkan dalam ulangan. Putaran “Kisi-kisinya

(bocorannya)” terbatas.

Sewaktu di

SMP, prestasi akademis saya tidak terlalu jelek juga, walau tidak pernah

menjadi juara umum 1 dan 2, atau 3. Namun – jika tidak salah ingat -- mendekati

angka 3 pernah, terutama di kelas akhir.

Namun jika peringkat kelas dipakai sebagai ukuran, jika tidak salah

ingat, terus leading bertengger di posisi puncak, kecuali di semester 1

dan 2. Di semester 1, saya tidak ikut ulangan umum. Beberapa minggu

sebelum ulangan umum semesteran, saya terserang tipes yang hampir merenggut

nyawa. Walau tidak ikut ulangan umum, akumulasi nilai yang saya peroleh dari

tugas- tugas dan ulangan harian, saya dapat menyalip di atas 85% dari total

siswa yang ada di kelas saya. Di semester kedua, langsung mendepak pemegang

peringkat dua dan tiga, atau mungkin yang pertama. Entahlah!

Kurangnya latihan-latihan mengerjakan soal-soal

berstandar nasional, baik, secara mandiri maupun di bawah inisiatif dan

bimbingan guru-guru, dan kerasnya tekanan psikologis menghadapi Evaluasi

Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas), perolehan total NEM (Nilai Ebtanas

Murni) saya tidak terlalu menggembirakan : terselip diantara angka 31 dengan

33. Dengan perolehan NEM seperti itu, saya tidak berhasil masuk di sekolah

menengah atas (SMA) Negeri yang difavoritkan oleh seantero warga masyarakat di

kabupaten kami. Saya harus puas, dan akhirnya bersyukur sekali, masuk SMAN 2

Praya yang baru dibuka pada tahun saya masuk SMA, yaitu tahun pelajaran 1985 –

1986.

Alhamdulillah, prestasi akademis di SMAN 2 Praya cukup

moncer. Selama dua semester di kelas 1, nasib menempatkan saya di peringkat

ke-4 di kelas. Sepertinya, begitu. Di semester pertama kelas 2, peringkat saya

terkoreksi menjadi peringkat ke-2 walaupun total raihan nilai sama dengan

penikmat peringkat pertama. Saya ditempatkan di urutan kedua, dari sas-sus yang

beredar, antara lain karena saya berstatus sebagai pendatang baru di kelas

pilihan akhir. Ya, saya memang pindah kelas dari kelas fisika (A1) ke kelas Program

Budaya dan Bahasa (A4) dua atau satu minggu menjelang ulangan semester pertama.

Di kelas pilihan tersebut saya bisa mengembangkan bakat

dan minat seperti di bidang bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Arab, sastra

Indonesia, sastra Melayu dan ilmu-ilmu sosial semisal sosiologi dan geografi,

termasuk sejarah. Kelas pilihan ini mengantar saya menempati peringkat pertama

di kelas sejak semester 2 kelas 2 hingga tamat. Bahkan saya menjadi peraih NEM

tertinggi di sekolah saya. Alhamdulillahnya lagi, saya diterima masuk perguruan

tinggi tanpa tes, yakni melalui jalur seleksi PMDK (Penelusuran Minat Dan

Kemampuan). Perguruan tingginya di luar daerah NTB. Jurusannya, untuk ukuran di

desa saya, cukup mentereng : Bahasa Inggris. Jadilah saya menjadi orang pertama

di kampung saya kuliah jurusan bahasa Inggris di luar daerah, tepatnya di Universitas

Udayana, Bali.

Kata orang,

masa-masa di SMA adalah masa-masa yang penuh kenangan, dalam suka maupun duka.

Saya pun merasakan hal seperti itu. Rasa “suka” itu dikarekan capaian-capaian

akademis sebagaimana saya paparkan di atas. Sementara rasa ‘duka” tercipta

karena secara ekonomis dan sosial diremenkan oleh seorang ibu yang orangtuanya

tak lain adalah tetangga saya di kampung. Ringkasan ceritanya sebagai berikut.

Sewaktu mau

naik ke kelas 3 SMA, sekolah mengundang orangtua atau wali murid untuk

mengambil rapor anaknya masing-masing. Karena keterbatasan ekonomi, wawasan dan

kesempatan, bapak saya tidak bisa datang untuk mengambil rapor. Ibu jelas tidak

bisa datang karena beliau telah meninggalkan saya menghadap Illahi Robbi

sewaktu saya masih sangat belia sehingga wajahnya tidak dapat saya simpan dalam

memori saya. Lalu, apakah “perempuan” yang meremehkan itu yang datang mewakili

orangtua saya untuk menganmbil rapor kenaikan kelas saya? Tidak!

Yang datang

adalah adiknya, sama-sama perempuan, senior satu tingkat semasa di SMP. Senior

ini sesungguhnya siswi salah satu SMA Swasta di kota Mataram, Ibukota Provinsi

NTB. Pada hari pembagian rapor itu, entah untuk keperluan apa, mungkin sehabis

menerima rapor kenaikan kelas juga di Mataram, sang senior itu ke sekolah saya,

masih mengenakan seragam putih abu. Oh, ya, saya baru ingat, sang senior datang

ke SMA saya untuk mengambilkan rapor adiknya yang satu tingkat di bawah saya,

di SMA yang sama. Melihat sang senior yang mungkin sudah selesai mengambilkan

rapor adiknya, dan karena tidak ada pilihan lain agar rapor bisa saya bawa

pulang kampung, akhirnya saya meminta bantuan sang senior untuk menemui wali

kelas saya, Pak Kamali, untuk mengambil rapor. Alhamdulillah, diperbolehkan.

Ketika sudah

keluar dari ruang kelas tempat pembagian rapor, sambil menyodorkan rapor dan

tersenyum, sang senior (kurang lebih) berkata, “Selamat, ya. Hebat!”. Saya pun

dapat menduga-duga penyebabnya. Yakni, bahwa nilai semester 2 saya berhasil

mendepak peringkat pertama di semester 1 yang lalu. Dan ternyata, benar!

Sepertinya

berita kesuksesan itulahlah yang diceritakan atau dibisikkan oleh sang senior

kepada kakaknya saat secara kebetulan melintas dekat rumahnya. Perempuan itu, kakanya

itu, dengan suara yang cukup jelas membentur genderang kedua telinga saya,

berkata (dalam bahasa Sasak, kurang lebih), “Timakn sak hebat, timakn sak

penter, care nane, mum edak kepeng jek demak jeri ape-ape.” Terjemahan

bebas dalam bahasa Indonesia, kurang lebih seperti ini, “Walaupun hebat, walaupun

pintar, di zaman seperti sekarang ini, kalau tidak punya uang, tidak akan jadi apa-apa”.

Dari nadanya dan segala konteks sosial-ekonomis yang melingkupi saat itu, frase

“tidak (akan) jadi apa-apa” itu lebih merujuk pada “menjadi pegawai negeri”

alias PNS (Pegawai Negeri Sipil). Saya bisa memastikan bahwa berkata seperti

itu merupakan sesuatu yang disengaja karena saya sedang melintas dekat rumahnya.

Dan saya lihat, perempuan itu melirik ke arah saya juga.

Saat itu, menengar kata-kata seperti itu, saya tidak

bisa berbuat apa-apa selain mencoba menelan kata-katanya. Semua serba fakta.

Bahwa saya dikatakan ‘hebat’, itu kata-kata adiknya. Saya dianggap ‘pintar’,

ya, mungkin karena data-data di rapot SMA saya, yang dilihat sang senior. Dan

bahwa kami orang tak berpunya secara ekonomis, sudah bukan menjadi rahasia

umum, paling tidak, bagi orang-orang di kampung saya dan sekitarnya. Apakah

kata-kata itu menjadi bara dendam, pembakar amarah, atau pemicu semangat,

entahlah! Saya tidak tidak tahu, saya tidak bisa memastika secara mutlak.

Yang pasti, waktu berlalu. Dengan status sebagai lulusan

pamucak pada jurusan bahasa inggris angkatan terakhir Diploma 3 FKIP

Universitas Udayana, saya mendapatkan ‘reward (hadiah)’ untuk diangkat

sebagai guru negeri (PNS) tahun berikutnya dan ditempatkan di sekitar kampus

supaya bisa melanjutkan ke jenjang program Sarjana Strata 1 (S1).

Alhamdulillah, tahun 1992, Surat Keputusan (SK) CPNS pengangkatan saya sebagai

guru SMA keluar, diperbantukan di SMA PGRI 2 Buleleng, Singaraja, Bali. Tahun

1996, studi S1 saya kelar. Tahun 2002, bersama keluarga, saya bisa pulang

kampung dan bertugas di SMAN 3 Mataram. Tahun 2015, saya diangkat sebagai

kepala sekolah (Kepsek) di SMPN 17 Mataram, lalu tahun berikutnya dipromosi ke

SMPN 12 Mataram.

Selanjutnya, tahun 2021, karena nasib dan takdir Allah

azza wajalla – bukan parena pintar apalagi mumpuni, saya dinyatakan lulus

seleksi sebagai Kepsek untuk Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN) dengan

rencana awal penempatan di Sekolah Indonesia Makkah (SIM), lalu dialihkan ke

Sekolah Indonesia Riyadh (SIR). Walaupun tidak jadi tinggal di Makkah,

alhamdulillah, kadarullah, saya berserta keluarga bisa berkali-kali ke Makkah,

baik untuk keperluan berhaji bersama istri dan mengumrahkan keempat orang anak kami,

lebih dari sekali. Bahkan cuti

tahunan pada 2022 dan 2023 pun dilewati di Kota Suci umat Islam itu.

Insha Allah,

perempuan yang meremehkan saya tahu semua capaian-capaian di atas. Saya berani

memastikan itu. Yang tidak berani saya pastikan adalah apakah perempuan itu

masih ingat kata-katanya yang meremehkan orang lain itu. Saya juga tidak bisa

memastikan apa yang akan dikatakan dan/atau seperti apa gelagatnya jika kami

bertemu setelah saya sudah pulang kampung nanti. Apakah ia akan diam seribu

basa, menundukkan wajah untuk menyembunyikan rasa malunya, atau kepalanya akan

tetap tegak (terkesan ‘pongah’ atau sombong) seperti ketika mengeluarkan

kata-kata yang merendahkan dulu itu? Entahlah! Jika saya dan dia masih sama-sama

sehat dan diberi umur panjang, insha Allah sampai akhir 2024 ini, insya Allah

kami pasti bersua.

Maafkan, saya

terpaksa mengungkapkan semua ini. Tujuannya bukan untuk memuntahkan rasa dendam-amarah-kesumat

atau menjelek-jelekkan. Melainkan, melalui tulisan ini – dan semoga sempat dibaca

yang bersangkutan -- saya mengingatkan dan menyadarkan perempuan itu -- dan orang-orang

seperti dia -- agar tidak tidak meremehkan orang lain lagi, terutama

anak-anak yang sudah berakal dan masih punya potensi menggunung berkali-kali

besarnya Gunung Renjani (di Lombok) untuk berkembang dan menuai sukses dunia

dan akhirat. Meremehkan adalah wujud kesombongan yang sangat dimurkai Allah

Sang Penguasa Alam Dunia – Akhirat.

Sekali lagi,

maafkan saya, ya, Kak Tuan*. Jangan sombong lagi, nggeh?! PeaceI!!

Catatan :

· *Panggilan hormat untuk

senior yang sudah berhaji di Lombok

Riyadh, 14 Maret 2024

Dilpomatic Quarter (DQ), Riyadh, Arab Saudi